14.2 Geschichte des Rastpfuhls im 18. und 19. Jahrhundert

18. JahrhundertAnfang des 18. Jahrhunderts war das heutige Gebiet des Rastpfuhls überwiegend mit Wald bedeckt und es gab nur das Torhaus am Wildzaun des Malstatter Waldes, das dem „Torhüter und Holzhauer [Hyronymi] König als Wohnung diente“.[1] Der Malstatter Wald erstreckte sich damals [vom Torhaus aus] außer nach Norden etwa 1000 Schritte [700 bis 750 m] nach Süden und nach Osten bis zur Fischbach.[1] Südlich davon gab es Äcker und Weideflächen.

Dies entspricht in etwa historischen Karten, die jedoch erst mit dem späteren Aufkommen der Triangulation in der Geodäsie als hinreichend genau bezeichnet werden können.

Abb. 14.3: Karte von Naudin (1730), Ausschnitt: Der Kreis markiert die Lage des Torhauses. Basiskarte aus [2]

Die Bewirtschaftung der Äcker und die Viehhaltung erfolgte vom Rastpfuhler Hof aus.

Das frühste bekannte Dokument zum Rastpfuhler Hof ist der Vertrag zur Verpachtung an Johann Ludwig Huf(f)schlag, der am 16. Dezember 1728 beurkundet wurde.[5] In dem Vertrag wurde der Hof noch als Hof zu Mohlstatt bezeichnet. Karbach weist in [6] darauf hin, dass diese Bezeichnung von Hof und Schäferei stammt, die nach dem [Dreißigjährigen] Krieg Graf Ludwig Kraft im Jahr 1700 erbaute und beide [Hof und Schäferei] ursprünglich im unteren Malstatt gelegen waren.

Aus der Einleitung im Vertrag von 1728 geht auch hervor, dass der Hof schon davor existiert hat und dass es sich um die erstmalige Verpachtung handelte, wie solche[r] gnädigste Herrschaft bißhero beseßen und durch dero Hofleuthe genoßen und geniesen laßen. Dabei ist davon auszugehen, dass in der Zeit zwischen 1700 und 1756 die Gebäude des Hofes dem ursprünglichen Namen entsprechend noch im unteren Malstatt gelegen hatten.

Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die meisten Höfe und Ländereien in der Region im Eigentum des jeweiligen Landesherrscher als sogenannte Temporalbestandhöfe geführt, d.h., für mehrere Jahre an wechselnde Pächter verpachtet. Die Verpachtung erfolgte durch Versteigerung an den Meistbietenden. Pachtdauer, Pachtzins und Pachtbedingungen wurden in einem Vertrag detailliert festgehalten. Im 18. Jahrhundert gab es in der Grafschaft Saarbrücken 14 dieser Temporalbestandshöfe, der Rastpfuhler Hof war von 1728-1788 einer davon.[6]

Die anfallenden Arbeiten auf dem Hof und auf den Feldern erledigten stunden- oder tagesweise leibeigene Arbeiter und Arbeiterinnen im Frondienst. Zu Erntezeiten waren bis zu 360 Fröner beschäftigt.[1],[6],[21] Daneben gab es auf dem Hof ständig 2 Knechte und eine Magd, die als Leibeigene gegen Kost und Logis ihr gezwungenes Jahr[21] ableisteten.

Im Jahr 1756 ließ Fürst Wilhelm Heinrich Waldflächen abholzen, um damit die zum Hof gehörenden Ländereien (Äcker, Gärten, Wiesen) zu erweitern und kaufte das Haus des Torhüters und Holzhauers (Hieronimi[22]) König im heutigen Zentrum des Rastpfuhls, das von da an dem Pächter als Wohnung diente[1],[6]. Auch wenn es sich bei den Flächen bis auf die Erweiterungen um dieselben des Malstatter Hofs gehandelt hat, ist streng genommen die Bezeichnung Rastpfuhler Hof erst ab 1756 gerechtfertigt. Als letzte Bezeichnung hat sich jedoch der Name in allen bekannten Dokumenten verfestigt, insbesondere in [1] und [6].

Im Inventarium von 1768 (in[6] enthalten) wird jedoch noch der Raschpfuhler Hof von der Schäferey zu Mohlstatt unterschieden.

In [22] führt Christian Lex zur Meyerey Mohlstatt gehörend zwar das Dorf Burbach, der Fischbacher Hof und des Thorhüters Hieronimi Königs Haus am Raschpuhl sowie die Schäferey im unteren Malstatt auf, ein Malstatter oder Rastpfuhler Hof wird jedoch nicht explizit erwähnt.

1776 wurde der Hof jedoch von Fürst Ludwig per Versteigerung für 3.548 Gulden verkauft, so dass sich das Pachtverhältnis für die Zeit 1776 bis 1788 nur noch auf die Schäferei bezieht.[1],[6]

Bei der Versteigerung des Hofes waren die Kinder des ehemaligen Torhüters König die Meistbietenden. In einem Bannbuch (Vorläufer des heutigen Grundbuchs) der Dörfer Malstatt und Burbach ist der Eigentümerwechsel von der Gnädigsten Herrschaft auf Johannes Stegenritt und Lorenz König zu je 1/2 mit dem Datum 3. Juni 1776 dokumentiert.[23]

Die beiden legten dann eine Gastwirtschaft an, die spätere Gaststätte „Holzwarth“, Rastpfuhl 4/5.[1]

Weitere, umfangreiche Informationen zum Rastpfuhler Hof einschließlich zugehörige Ländereien und Schäferei in der Temporalbestandszeit sind im Kapitel 14.2.1 Der Rastpfuhler Hof im 18. Jahrhundert enthalten.

Weitere bekannte Versteigerungen (19. Jahrhundert)

Für die Jahre 1818 und 1859 sind jeweils eine weitere Versteigerung von Gebäuden bzw. Wiesen und Äckern bekannt.[7]

1818 handelte es sich um die Preparatorische Versteigerung eines einstöckigen Wohnhaus , nebst Scheuer , Stallung auf dem Rastpfuhl. Bei dem präparatorischen Verfahren wurden Schuldner und Gläubiger im Konkursfall angehört mit dem Ziel, sich eine Übersicht über alle vorhandenen Informationen zu verschaffen. [8]

Die Versteigerung 1859 betraf verschiedene Wiesen und Äcker in den Flurstücken Hinter Rastpfuhl, In der Rastbach, Oberer Hölzersbach, Oberer Heubügel und Im Knappenroth.

19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Rastpfuhl langsam aber stetig, entsprechend stieg die Einwohnerzahl an. Für das Jahr 1820 wird eine Einwohnerzahl von 6 Personen in 2 Häusern auf 2 Bauerngütern angegeben [9]. 1830, d..h., nur zehn Jahre später wurden 4 „Feuerstellen“ (bewohnte Gebäude) mit insgesamt 32 Einwohnern gezählt [10].

Für das Jahr 1843 werden in [11] 6 Wohnhäuser mit insgesamt 44 Personen genannt, 23 männliche und 21 weibliche,

42 katholische und 2 evangelische. Am Ende des Jahrhundert gab es auf dem Rastpfuhl 10 Häuser mit 13 Haushalten [12].

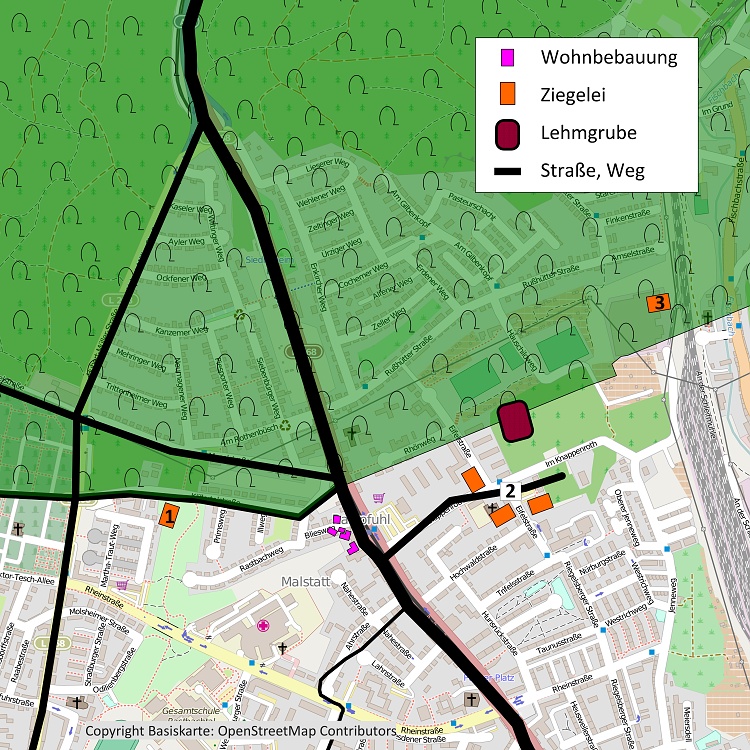

Parallel zur Wohnbebauung haben sich auf dem Rastpfuhl an drei verschiedenen Standorten Ziegeleien angesiedelt, [11], [12], s.a. Abb. 14.4. Näheres dazu s Kapitel 7.1 und Kapitel 13.1

Dementsprechend finden sich unter den Einwohnern auch die Fabrikarbeiter und -Besitzer [12].

Abb. 14.4: Wohn- und Industrieanlagen auf dem Rastpfuhl im 19. Jahrhundert (höher aufgelöste Grafik als PDF-Datei)

Meteorisches Ereignis im Jahre 1826

In den Annalen der Physik berichtet der deutsche Naturwissenschaftler Chladni über eine lautstarke „meteorische“ Erscheinung, die am 1. April 1826 auf dem Rastpfuhl beobachtet wurde [13]. Ob es sich dabei um den Niedergang

eines Meteors oder um ein Wetterphänomen handelte, bleibt offen.

Der Rastpfuhl im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71

| Der

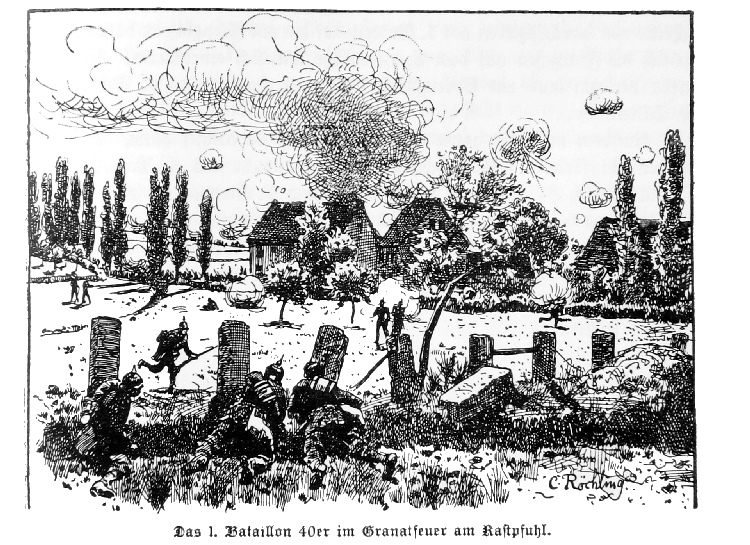

Rastpfuhl war im im Deutsch-Französischen Krieg vom 31. Juli

[14] bis zum 2. August 1870 Aufstellungs- und Rückzugsgebiet der

Preußen.[14],[15],[16] Am 1. und 2. August 1870 brachte der französische General Frossard seine Truppen auf den Höhen in Saarbrücken links der Saar, d.h. auf dem alten Rothenhof (heute: Triller), dem Winterberg und dem damaligen Exerzierplatz auf der Bellevue in Stellung. [1],[17],[18]. Angesichts der Übermacht der Franzosen hatten sich die preußischen Truppen auf die rechte Saarseite zurückgezogen. Auf Befehl von General Gneisenau hatte sich ein Großteil der Preußen auf dem Rastpfuhl versammelt. [15], [16] Von der Bellevue aus, wo mindestens 30 bis 36 Geschütze standen, beschossen die Franzosen die beiden damals vorhandenen Saar-Brücken zwischen (Alt-)Saarbrücken und St. Johann, den Bahnhof in St. Johann und den Rastpfuhl, wo lediglich 4 preußische Geschütze aufgestellt waren. [18] Auf dem Rastpfuhl wurde ein Wirtshaus in Brand geschossen und der Geschützführer Unteroffizier Traugott Roemer getötet sowie 3 Kanoniere verwundet. [1], [14] Im Jahr 1884 wurde dem Soldaten Römer zu Gedenken vor dem heutigen Haus Rastpfuhl 8 ein Denkmal errichtet, s. Abb. 14.5. Auf der Bellevue war auch Kaiser Napoleon III anwesend. Der Legende nach feuerte sein 14-jähriger Sohn Napoléon Eugène Louis Bonaparte, „Lulu“ genannt, von dort aus seinen ersten Kanonenschuss ab. An dieses Ereignis erinnert heute noch der „Lulustein“ an der gleichnamigen Straße in Saarbrücken.[17] Am Abend des 2. Augusts zogen sich die Franzosen auf Stellungen auf den Spicherer Höhen zurück, die Preußen weiter nach Hilschbach, heute Ortsteil von Riegelsberg. [16] Erst am 6. August kehrten die preußischen Truppen über die Lebacher Straße nach Saarbrücken zurück und nahmen an der Schlacht bei Spichern teil. [17], [19] |

Abb.

14.5:

Denkmal von 1884 für Traugott Roemer |

Abb. 14.6: Zeitgenössische Darstellung des Beschusses des Rastpfuhl im August 1870 (aus [14])

Territoriale Zuordnung [1],[20]

Bis 1793 gehörte der Rastpfuhl zum Bann des Dorfes Malstatt und damit zur Grafschaft Saarbrücken. Nach der Besetzung durch französische Truppen im Jahr Januar 1793 wurde die Grafschaft im Oktober 1797 im Frieden von Campo Formio an Frankreich abgetreten. Malstatt und damit der Rastpfuhl wurden dem Kanton Saarbrücken zugeteilt, ab dem Jahr 1800 der Mairie Saarbrücken. Bis 1814 blieb Malstatt französisch. Erst im zweiten Pariser Frieden im November 1815 fiel Malstatt an Preußen und gehörte zum Kreis Saarbrücken, s.a. Abschnitt 3.4 in Kap. 3 Lage und regionale Einordnung.

Quellen:

- Köllner, Friedrich, Köllner, Adolf, Ruppersberg, Albert: Geschichte der ehemaligen Grafschaft Saarbrücken, III. Teil (Geschichte der Stadt Saarbrücken), 2. Band, 2. Auflage 1914. Nachdruck 1979, Verlag Saarbrücker Bücher St. Ingbert. ISBN 3-921 815-06-1

- Karten von Naudin, online auf den Internetseiten des Comité d’Histoire Régionale, Région Grand Est, Zone C03 / Z03-03

- Otzen, Barbara u. Hans: Saarländer Landesgeschichte, S. 26, online (PDF-Datei)

- Lebensdaten zu Friedrich Ludwig, Nassau-Ottweiler, Graf auf den Internetseiten Deutsche Biograpphie

- Acta zur Schäferei und dem Rastpfuhler Hof auf Malstatter Bann, 1728. In: Schäferei und Rastpfuhler Hof auf Malstatter Bann von 1728 – 1788. LA SB, Sign. NS II, Nr. 2754, Blatt 1-215

- Karbach, Jürgen: Die Geschichte der Temporalbestände in der Grafschaft Saarbrücken und der Herrschaft Ottweiler des Fürstentums Nassau-Saarbrücken im 18. Jahrhundert. In: Historischer Verein für die Saargegend (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte Saarbrückens , Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, , 47. Jahrgang 1999, S. 86ff, ISBN 3-921870-06-2

- Beiträge im Forum Ahnenforschung.Net vom 4. Mai 2010 und vom 2. Juli 2011

- Informationen zum Präparatorischem Verfahren, im frühern Konkursprozeß in Meyers Großes Konversationslexikon (6. Auflage, 1905–1909), digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, online

- Rumpf, Johann Daniel Friedrich u. Heinrich Friedrich: Vollständiges topographisches Wörterbuch des preußischen Staats: Band 2 (I-R), Verlag G. Hayn, Berlin 1820.

- Restorff, Friedrich von: Topographisch-Statistische Beschreibung der Königlich Preußischen Rheinprovinzen. Nicolaische Buchhandlung, Berlin und Stettin, 1830

- Beschreibung des Regierungs-Bezirks Trier: nach amtlichen Quellen

bearbeitet und im Auftrage der Königl. Preuß. Regierung. Enthaltend

das Ortschafts-Verzeichniß nebst der Entfernungs-Tabelle, einer

Vergleichung des bei den Ortschafts-Entfernungen angegebenen

Preußischen Längenmaaßes mit dem Französischen, und einem alphabe-

tischen Ortschafts-Register, Band 2 Trier, 1846; Druck und Verlag der Linz'schen Buchhandlung. - Adressbuch von Malstatt-Burbach 1900

- Chladni, E.F.F.: Ueber eine merkwürdige meteorische Erscheinung, am 1. April 1826, nicht weit von Saarbrücken. Annalen der Physik, Bd. 83 (Jg. 1826), Stück 3/IX; S. 373ff.

- Ruppersberg, Albert: Saarbrücker Kriegs-Chronik : Ereignisse in u. bei Saarbrücken u. St. Johann, sowie am Spicherer Berge. Nachdr. d.Ausg. 1895. Saarbrücker Bücher Queisser Verlag St Ingbert, 1978, ISBN 978-3-921815-01-4

- Hirth, Georg: Tagebuch des deutsch-französischen Krieges 1870-1871, Erster Band, Vom 3. Juli bis 28. August 1870, Commissions-Verlag von Stilke & van Muyden, Berlin, 1871.

- La Guerre de 1870-71, IV, Journées des 1er et 2 Août, Librairie militaire R. Chapelot et Ce, Paris 1901

- Brand, Stefan R.: Die Schlacht am „Roten Berg“ bei Spichern am 6. August 1870 - Kap. 4. Die Schlacht bei SPICHERN. Online auf http://www.saarland-lese.de

- Held, Alexis: Der Antheil der bayerischen Armee an dem Nationalkriege an dem Nationalkriege gegen Frankreich im Jahre 1870. Carl Merhoff’s Verlag. München 1870.

- Karte Situation dans la nuit du 5 au 6 Août 1870. In: Maistre, Paul: Spicheren (6 août 1870). Berger-Lefrault & Cie, Éditeurs, Paris, Nancy 1908

- Burg, Peter: Saarbrücken im revolutionären Wandel (1789-1815) In: Wittenbrock, Rolf (Hrsg.): Die Geschichte der Stadt Saarbrücken, Bd.1

- Karbach, Jürgen: Die Bauernwirtschaften des Fürstentums Nassau-Saarbrücken im 18 . Jahrhundert. Dissertation an der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes. Veröffentlichungen der Kommission für saarländische Landesgeschichte und Volksforschung – X, Saarbrücken 1977, Kommissionsverlag: Minerva-Verlag Thinnes Si Nolte OHG

- Informationen zur Meyerey Mohlstatt. In: Bericht von Christian Lex über den Zustand derer unter das OberAmt Saarbrücken gehöriger Dorfschaften, 1756. LA SB, Sign. N-S I 1

- Bannbücher der Dörfer Malstatt und Burbach: Realkataster, nach der Vermessung von Feldmesser Johann Wilhelm Meurer, 1765 ff. StA SB, BLF 30

Navigation im Kapitel "Geschichte des Rastpfuhls":

gehe zuKap. 14 Geschichte des Rastpfuhl

Kap. 14.1 Römerzeit, Mittelalter und frühe Neuzeit

Kap. 14.2 18. und 19. Jahrhundert

Kap. 14.3 20. Jahrhundert bis 1945

Kap. 14.4 ab 1945

Kap. 14.5 Zeittafel